Rosenkranzgebet und

seine Entwicklung

Liebgewonnenes Herzensgebet

Rosenkranzgebet und

seine Entwicklung

Monsignore Thomas

Schmid zum Rosenkranzgebet

und seiner Entwicklung

Der Monat Oktober ist in der Kirche auch als der

Rosenkranzmonat bekannt. In ihm rückt das Rosenkranzgebet in den Fokus. Über diese

alte Tradition sprach unsere Zeitung mit Monsignore Thomas Schmid, der unter

anderem Zentralpräses der Marianischen Männer-Congregation (MMC) Regensburg

ist.

Herr Zentralpräses, am 7. Oktober feiert die Kirche das Rosenkranzfest. Überhaupt wird der ganze Oktober als Rosenkranzmonat bezeichnet. Welchen Hintergrund hat das?

Am 7. Oktober 1571 kam es im östlichen Mittelmeer vor

Griechenland zur Seeschlacht von Lepanto. Eine überwältigend wirkende Flotte des

Osmanischen Reiches war immer mehr in den Mittelmeerraum vorgerückt und

eroberte schließlich die venezianische Insel Zypern. Daraufhin schlossen sich

vor allem die Republik Venedig und Spanien zu einer „Heilige Liga“ unter Don Juan

de Austria zusammen, um in der Meerenge von Lepanto die islamischen Eroberer

zurückzudrängen und die „Angreifer“ zu besiegen. Es war ein äußerst mutiger

Entschluss der Christen, gegen die Türken vorzugehen. Und es sah zeitweise auch

nicht so aus als ob die „Heilige Liga“ siegen könnte. Umso überraschender war

es schließlich, als letztendlich die Gegner besiegt werden konnten. Zum Dank

für den Sieg gegen die Muslime schrieb Papst Pius V. die Feier des

Rosenkranzfestes für besondere Kirchen vor. Von 1716 an wurde das Fest

allgemeinkirchlich verpflichtend am ersten Oktobersonntag eingeführt. Papst

Pius X. legte das Rosenkranzfest dann schließlich auf den Jahrtag des Sieges von

Lepanto, den 7. Oktober, fest.

Wie ist das Rosenkranzgebet eigentlich entstanden?

Die geschichtlichen Ursprünge des späteren

Rosenkranzgebetes liegen schon in den Anfängen unserer Kirche. Das Pauluswort

aus dem Thessalonicherbrief „Betet ohne Unterlass!“ war nicht nur ein Auftrag an

christusverbundene Menschen, sondern es beschreibt auch eine tiefe Sehnsucht in

den Herzen der Menschen, die an einen lebendigen Gott glauben. Innige und

dauerhafte Rückbindung an Gott und die Ganzhingabe an die Liebe des Dreieinen wollte

sich in der Zwiesprache mit ihm, im immerwährenden Gebet ausdrücken. Die

Wüstenväter zogen sich in die Einsamkeit zurück, um sich dort ungestört und uneingeschränkt

im Gebet Gott geben zu können. Von einem dieser Eremiten, Paulus von Theben (4.

Jhd. n. Chr.), wird erzählt, dass er täglich 300 „Vater unser“ betete. Er

zählte die Gebete mit Hilfe kleiner Steine, die er beim Beginn des Gebetes in

den frühen Morgenstunden in eine Gewandtasche füllte. Immer wenn er dann im

Lauf des Tages ein „Vater unser“ gebetet hatte nahm er ein Steinchen heraus und

ließ es fallen. Damit ist wohl auch die erste Zählhilfe beim „immerwährenden

Gebet“ belegt. 600 Jahre später wird aus dem Steinsäckchen im Gewand eine

Zählschnur mit 150 Steinchen, Holzstückchen oder Perlen, eine Kette zum

Umhängen, die man „Pater noster“ nennt. Im ausgehenden 13. Jahrhundert ist

dieser „Pater noster“ als Gebetsschnur in allen Schichten der christlichen Welt

bekannt. Waren es bei den Wüstenvätern noch 300 „Vater unser“ täglich, so sind

es um das Jahr 1000 noch 150 „Pater noster“, die über den Tag verteilt gebetet

werden. Die veränderte Zahl kommt aus der Entwicklung des kirchlichen

Stundengebetes. Dieses Gebet musste dem Lebensstil und den Pflichten der

klösterlichen Ordnung sowie dem jeweiligen Bildungsstand der Mönche angepasst werden.

So beteten die gebildeten Patres, die durch ihr Studium des Lateinischen kundig

waren, nicht mehr „Pater noster“, sondern stattdessen die 150 Psalmen

(Psalter). Die Klosterbrüder aber, die ihr Gebet während der Arbeit verrichten mussten

und nicht lateinisch konnten, blieben beim vertrauten Vaterunser-Gebet,

allerdings beteten sie jetzt, der Zahl der Psalmen entsprechend, „nur“ noch

150. Diese Zahl hielt sich bis ins 14./15. Jahrhundert. Dann erst wurde, durch Synoden

angeregt beziehungsweise vorgeschrieben, diese Gebetsform aus den Klöstern

heraus ins gläubige Volk getragen. Wieder geschah eine Anpassung des „immerwährenden

Gebetes“ an die Lebenssituation der Beter: Aus 150 „Vater unser“ wurden 50 „Ave

Maria“, diese wurden durch das „Vater unser“ und das „Ehre sei dem Vater“ in

Zehner-Gesätzchen unterteilt und durch Betrachtungsgeheimnisse zum Leben Jesu

christusbezogen ausgerichtet. Die bis heute bekannte Form des Rosenkranzes in

Wortlaut und Zusammensetzung wurden 1568/69 festgelegt; der Rosenkranz wurde von

da an wachsend zum Volksgebet der katholischen Christenheit. Im Hochmittelalter

gab es für Frauen den weltlichen Brauch, als Festschmuck an besonderen Tagen einen

Kranz frischer Blüten auf dem Haupt zu tragen. Meistens bekamen sie diesen

Kranz von Verehrern als Zeichen der Zuneigung und Liebe geschenkt.

Marienverehrer übertrugen diesen Brauch auf Maria und schmückten ihr Bild mit

echten Rosen. Im 13. Jahrhundert wird der Kranz von Rosen durch einen „geistlichen

Rosenkranz“ ergänzt beziehungsweise ersetzt. Vor dem Marienbild wurden als

Geschenk an die Gottesmutter 50 „Ave Maria“ gebetet. Diesen „Gebetskranz“ bezeichnete

man aber ebenfalls und nach wie vor als „Rosenkranz“. Später wurde der Name für

das Gebet auch auf die Gebetshilfe, die Zählschnur, übertragen.

Auch der heilige Papst Johannes Paul II. hat ja Anteil

an der Entwicklung des Rosenkranzgebetes.

Im Apostolischen Schreiben von Johannes Paul II. zum

Rosenkranzjahr 2002 kann man lesen, was der inzwischen heiliggesprochene Papst selbst

lebte: „Mit dem Rosenkranz geht das christliche Volk in die Schule Mariens, um

sich in die Betrachtung der Schönheit des Antlitzes Christi und in die

Erfahrung der Tiefe seiner Liebe einführen zu lassen. Wir betrachten beim

Rosenkranz mit Maria das Antlitz Christi.“ So ist es diesen Gedanken folgend

nur konsequent, dass Johannes Paul II. den freudenreichen, den schmerzhaften und

den glorreichen Geheimnissen neue Betrachtungsimpulse hinzugefügt hat. Er hat

der gesamten Kirche den „lichtreichen Rosenkranz“ geschenkt, der die Taufe

Jesu, die Hochzeit zu Kana, die Verkündigung des Reiches Gottes, die Verklärung

und das Geschenk der Eucharistie zur Meditation geben will.

Der Rosenkranz ist das am weitesten verbreitete

katholische Volksgebet. Wie ist seine Beliebtheit zu erklären?

Papst Paul VI. schreibt über den Rosenkranz: „Dieses

Gebet ist ernst und flehend im ,Vater unser‘, poetisch und frohmachend im

ruhigen Fluss der ,Ave Maria‘, beschaulich in der aufmerksamen Betrachtung der Geheimnisse,

anbetend im ,Gloria Patri‘.“Das Rosenkranzgebet bietet angemessen Zeit und

Atmosphäre, Schritt für Schritt, Ave für Ave sich mit Freude und Leid immer

wieder in die Liebe Gottes hineinzubewegen. Im wiegenden Rhythmus dieses

Gebetes werden Menschen unbewusst tief an ihre Gotteskindschaft erinnert. Die

tiefe menschliche Sehnsucht nach Geborgenheit erahnt im ständigen Wiederholen der

Worte immer mehr die Lebendigkeit Gottes. Das rhythmische Gebet des

Rosenkranzes ist ein Hineingehen in die Gegenwart Gottes an der Hand Mariens.

Aus dem Empfinden und der Erfahrung des gläubigen Gottesvolkes entstanden, ist

das „Gegrüßet seist du Maria“ viel mehr ein liebgewonnenes Herzensgebet für

alle Menschen, als ein wissenschaftlich durchdrungenes Kopfgebet, das nur

Eliten zu beten und zu verstehen vermögen. Es ist eine Gebet für Aktive und

Passive, für Gesunde und Kranke, für Starke und Schwache. Das Rosenkranzgebet ist

„einfach“ und doch so tief, es gibt Rhythmus, wenn das Leben aus dem Tritt

gekommen ist, es gibt einen neuen Pulsschlag, wo Lebendigkeit schwindet oder

fehlt. In der Hilflosigkeit oder wenn man zum Nichts-tun-Können verurteilt ist,

ist das eindringliche Gebet und das dahingleiten der Perlen durch die Finger eine

Art gläubigen „Handelns“. Der Rosenkranz ist für die einen Liebeserklärung an

die himmlische Mutter und ihren göttlichen Sohn, für den anderen eine Kette, an

der das Leben nie in Abgründe stürzen kann. Wieder andere erleben den Rosenkranz

als Schlüssel zum Herzen, zum eigenen, zu anderen und zum Herzen Gottes.

Schließlich ist er ein Zeichen der untrennbaren Verbundenheit mit der besten

Wegbegleiterin zu Gott, Maria.

(Interview: Stefan Mohr)

Übernommen aus der Katholischen SonntagsZeitung –

Regensburger Bistumsblatt, Nr. 40, 3./4. Okt. 2015

Die Bilder sind hier als Miniaturansicht abgelegt.

Für eine vergrößerte Ansicht bitte auf das Bild klicken.

_____________________

Aktuelle Nachrichten, Artikel und Berichte mit Fotos von euerer Bezirks- bzw. Pfarrcongregation bitte durch klick auf

per E-mail weiterleiten, diese werden

dann auf dieser Seite vom Webmaster eingestellt

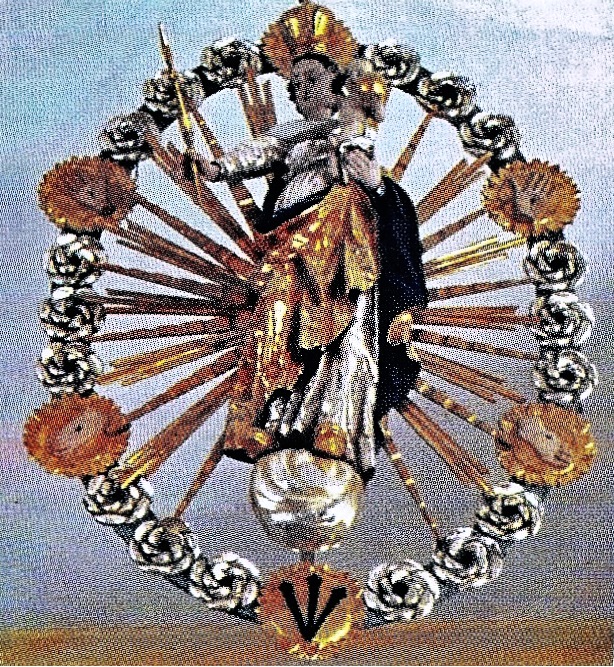

Die große, von der Decke hängende Rosenkranzmadona

in der Expositurkirche Bubach am Forst (erstmals erwähnt 1761)